los amores moratinos

Poéticas del Cristal

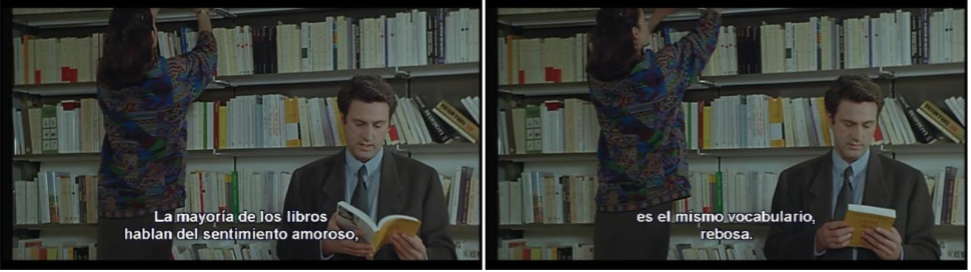

Hay una clase de conversación seria que nadie esquiva a lo largo de la vida: la confidencia amorosa, sea desde el rol del hablante o del escucha.

Puro factum, todos hemos tragado y escupido (en grados distintos dependiendo de cada cual) torrentes terroríficos de sustantivos y alucinantes cascadas adjetivales, engendrados todos ellos para no sé sabe bien qué si no para amontonarlos exhaustivamente en un desguace lingüístico.

Puro factum, todos hemos tragado y escupido (en grados distintos dependiendo de cada cual) torrentes terroríficos de sustantivos y alucinantes cascadas adjetivales, engendrados todos ellos para no sé sabe bien qué si no para amontonarlos exhaustivamente en un desguace lingüístico.

Lo digo sin animosidad. El significado es inagotable y el significante se recicla en cadena, así que estamos endiabladamente salvaguardados.

Otro factum: la antena parabólica que por lo  visto capitaliza nuestros días ha provocado la cuasi inconcebible reproducción de las fuentes, así que ahora más que nunca tenemos el dudoso placer de experimentar una constante reverberación de las “virtudes” de la confesión.

visto capitaliza nuestros días ha provocado la cuasi inconcebible reproducción de las fuentes, así que ahora más que nunca tenemos el dudoso placer de experimentar una constante reverberación de las “virtudes” de la confesión.

No pasa nada. Por mí podemos seguir hablando y escuchando lo que nos dé la gana, cada cual es libre y culpable de elegir qué arroja tanto como qué recibe. Dicho esto, mi sensación no deja de ser la del empastamiento general. Algo así como una circulación fastidiosa por las mismas zanjas del enlodado erial que tanto nos conocemos de memoria. Puesto de esta manera suena insoportable. Pero es que todo ese traqueteo de fervores y desdichas supuestamente inflamados (que es cuando uno siente al parecer la indomable necesidad de compartirlos o clamarlos) a veces alcanza una redundancia tediosa.

Hablo de algo suficientemente pasado ya por el patíbulo crítico como ese ocasional templo del oropel que supone la cibernética social, tan propensa a la siniestra bienvenida de lo verborreico y lo chillón, con su debilidad permanente para confundir sensibilidad y cencerro. Pero también hablo del tú a tú, aún con sus contadas y radiantes excepciones. Por supuesto, siempre queda el Arte como reducto para una fagocitosis más inédita de las insignias humanas.

Un Arte, que a pesar de todo y según dicen (y me viene aquí como anillo al dedo la frasecita modus operandi más hecha picadillo de este campo disciplinario), imita a la vida y por lo tanto convalece en gran parte de sus mismas latencias: el pleonasmo se instaura complaciente por doquier.

Pero olvidemos de momento toda esta introducción.

***

Houellebecq llevó al ruedo de su obra a los fracasados sexuales, confinándoles en la base de una nueva pirámide antropológica cuyos escalones insistía en regular exclusivamente en torno a los méritos folladores de cada sujeto primermundista de la civilización neoliberal. Hay algo las patologías  postmodernas del afecto y de la libido (la repulsión de esas “mujeres que me abrían sus órganos”, sic) que gravita hacia una imagen glotona, tal vez por mera morbosidad de la psico-excitación. O por la potestad de la carne como acicate fundamental del estado de hambre.

postmodernas del afecto y de la libido (la repulsión de esas “mujeres que me abrían sus órganos”, sic) que gravita hacia una imagen glotona, tal vez por mera morbosidad de la psico-excitación. O por la potestad de la carne como acicate fundamental del estado de hambre.

Por otro lado, si varamos en lares más púdicos se puede aducir, casi con cínico regodeo, que apesta ya un poco la transfusión shakesperiana (abocada a una herencia cada vez más androide) inyectada de lleno en el poroso corazón contemporáneo; y que ha colocado el suicidio simbólico y el expresionismo exaltado  como las más gloriosas veletas del amor romántico, arriba de la infraestructura del imaginario colectivo.

como las más gloriosas veletas del amor romántico, arriba de la infraestructura del imaginario colectivo.

Sé que son dos cartografías extremas, pero sí hay algo irrebatiblemente cierto: se ha consumido mucho de Shakespeare y de Houellebecq. Bajo otras firmas, constructos y veredas. A día de hoy chorrean las poéticas multiformes entregadas a la radical fenomenología del Eros y a los adictivos laberintos del instinto genital, escritas todas ellas con el color de la más roja de las sangres. El beso, la adicción, la petite mort, el te quiero, la bonanza del erotismo, el sacrificio…, centros de gravedad en la endoscopia amorosa y sexual, que demanda muy a menudo el trastorno o el exceso. No tengo ningún problema con esto último y reincido en lo inabarcable de la lectura y aplicación del signo, esa consabida maravilla.

Pero siempre bajo las sombras habitan los otros. No sabía cómo nombrarlos exactamente. La propia pretensión de nombramiento me parecía ridícula y aún así acabé por llevarla a cabo. Por esa paranoica ansiedad de la definición. Me costó mucho concebir el dichoso epíteto, decantándome al final por uno que  a mí misma se me antoja algo sádico, cuando no directamente cruel. Los amores mortinatos. Incubados y exánimes a la vez. Anidados en una suerte de derrotistas sentimentales, personas con el músculo romántico aparentemente escarchado. Aquellos que, esquinados en el limbo, ofician sin por qués esenciales, anulada la esencia misma del por qué, la auto-privación de la conceptual consumación del amor, conjurada desde el albor de los tiempos como máxima del ser.

a mí misma se me antoja algo sádico, cuando no directamente cruel. Los amores mortinatos. Incubados y exánimes a la vez. Anidados en una suerte de derrotistas sentimentales, personas con el músculo romántico aparentemente escarchado. Aquellos que, esquinados en el limbo, ofician sin por qués esenciales, anulada la esencia misma del por qué, la auto-privación de la conceptual consumación del amor, conjurada desde el albor de los tiempos como máxima del ser.

Los olvidados, ¿qué ocurre con ellos? Fuera del rojo, aguantan su exangüe representación escénica y textual, y ya hablo del cine mismo. Porque la iconografía y la introspección narrativa parecen haberse volcado en la lupa polifónica de las sexualidades o en la grandilocuencia canicular de los amores intensos e imposibles. Borboteos del cuerpo y el fuego, que brotan desde y para la soberanía pasional y libidinosa, carne de cañón cinemática. Pero los otros existen, agazapados en la neblina, dentro de su frigidez romántica (que no sexual, algo que conviene desvincular cuanto antes). Separados por el cristal. Deambulan por el páramo desecado de su ártica región, desterrados de la consuetudinariamente proclamada como la más fulgurante y escarlata de las celebraciones humanas, la de amar. ¿Cómo delinearlos exactamente? Es muy complicado cimentar una etopeya, y de hacerse se inclinaría probablemente hacia el atentado o la pretenciosidad, pero sí puede uno aventurarse a proponer que son seres resbalados haciaalgo próximo al silencio inefable. Me atrevo a ir un poco más allá: residen en una obscura psicología de claustro emocional.

“Un Coeur en Hiver” (Claude Sautet, 1992) y “La Spettatrice” (Paolo Franchi, 2004) son dos películas cuyas diferencias conviene matizar antes que su magnético parentesco temático, que resulta tan peculiar como sorprendente. La primera es una obra mayor, partícipe de la reducida aristocracia a la que yo mentalmente asciendo al cine perfecto. Una cinta que se observa con el privilegio de constatar que no le sobra una sola escena, fotograma o réplica, como una relojería en la que todas las esferas cantan la hora exactamente a la vez. La segunda es una pieza que carece del grácil destello de la anterior (quedando de hecho peor avenida de lo que merece si se practica la proyección seguida de ambas), si bien muy capaz de vaporizar una atmosférica y extraña singularidad.

Pero es su profunda intertextualidad lo que me fascina al margen de sus atributos propios. Sus discursos se sumergen con simbiótica precisión en la traslación fílmica de los amores mortinatos. Constituyen, a fin de cuentas, una dupla de poesía inusual, dedicada a los silenciosos y los afónicos: una rapsodia francoitaliana por los fóbicos románticos.

***

Es realmente apasionante destapar los cuantiosos paralelismos en estructura, marcos de cirugía y sondeos reflexivos que enhebran las dos películas, tantos que me pregunto si no hay una referencialidad directa al film de Sautet en el andamiaje de la historia de Franchi. Atravesándolas, se va poco a poco descubriendo el acuerdo inconsciente con el que pautan los complejos trayectos de sus protagonistas, y lo numeroso de sus coincidencias en figuras, giros, detalles y situaciones, dentro de ese microcosmos calinoso que ambos  autores han querido auscultar.

autores han querido auscultar.

La primera y más evidente similitud se remonta al armazón de partida, saldada todavía más estrechamente en la configuración de los actantes y las dimensiones del relato, que calcan un patrón cónico casi idéntico. Ambas películas ubican su trama entre los lindes de esa específica geometría del tres: “Un Coeur en Hiver” con dos hombres y una mujer y “La Spettatrice” con dos mujeres y un hombre. Llevándolo al plano metafórico, en una composición isósceles los lados homogéneos representarían la pareja y la línea corta, el borde dispar, sería, en su desigualdad esclarecedora, el protagonista.

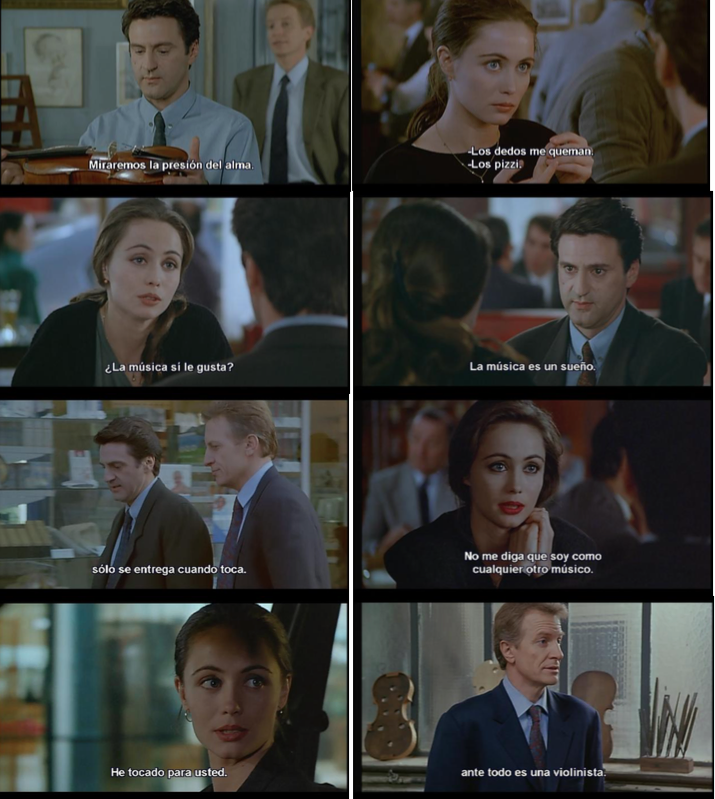

Stéphane (Daniel Auteuil) y Maxime (André Dussollier) viven en París, son socios, y se dedican a la fabricación y reparación de violines, labor en la que el primero destaca por su brillante minuciosidad. Por otro lado, Maxime sale con Camille (Emmanuelle Béart), una virtuosa y entregada violinista. La tensión de los primeros encuentros entre Stéphane y Camille (“creo que ella empieza a odiarme y es un recorrido interesante”) va metamorfoseándose hacia la atracción, que en extrapolación del título del film, acampará en las inmediaciones de un corazón empañado por el invierno.

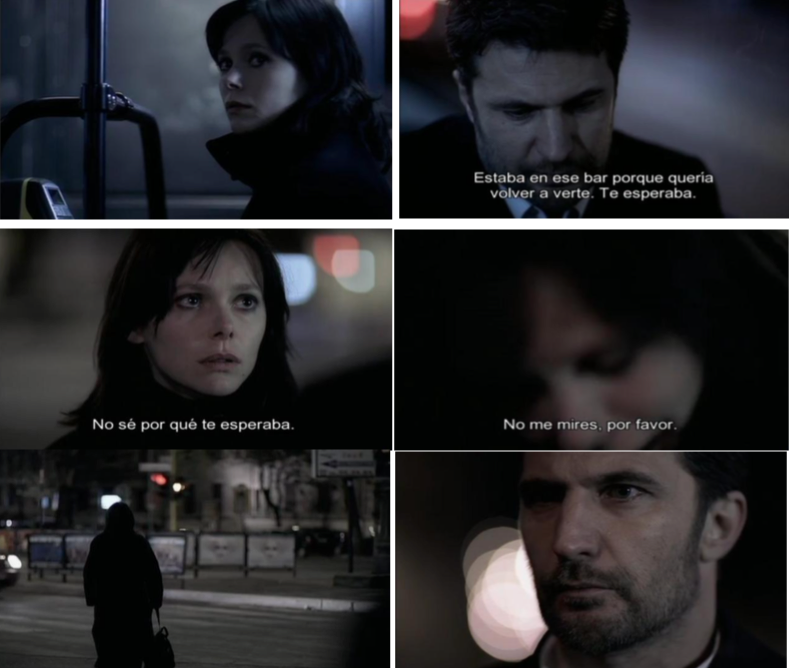

Valeria (Barbora Bobulova) es una traductora de lenguas residente en Turín que espía a su vecino Massimo (Andrea Renzi), prominente científico que desarrolla un fármaco contra la depresión, a través de una secreta ritualidad que enseguida se evidencia de presunciones platónicas. Cuando descubre que éste se muda a Roma decide seguirlo en un impulso irracional (“tenía que venir aquí”). Allí busca iniciar relación con la pareja de aquel, Flavia (Brigitte Catillon), a la que la enigmática personalidad de la joven lleva a contratar como copista de una vaga biografía sobre su difunto marido que se haya en proceso de reedificar.

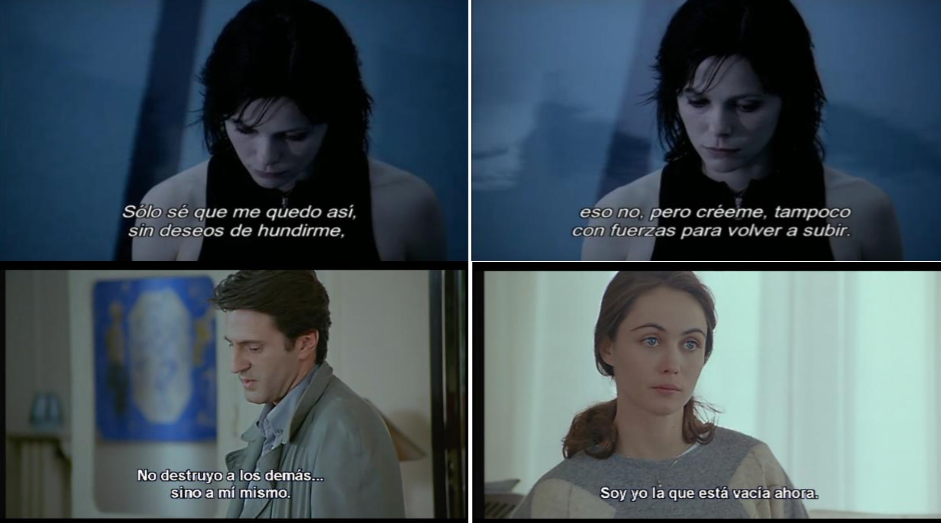

Triángulos, pues, dentro de cuyos perímetros se van cociendo las lentas crónicas de la incapacidad congénita de Stéphane y Valeria para hacer vivir el amor. Con sus identidades bien cinceladas, la premisa y embarcación de las dos películas no dejan de ser las mismas, y los oscuros fondos de su contenido invitan a parecida navegación; si bien la tonalidad expresiva de cada viaje predica temperaturas antitéticas. “La Spettatrice” es un film frío, en el que su tríada protagónica porta por igual secuelas de una soledad que atocina y empobrece, mientras que “Un Coeur en Hiver” destila un elegante ardor, radicado sobre todo en la presencia incandescente de Emmanuelle Béart como Camille, la más clara personificación de la traslúcida fragilidad del enamoramiento sin pautas, tan diametralmente opuesto a las represiones que padecen los dos personajes céntricos.

La caligrafía computa también modalidades disímiles de representación, una decantación por lenguajes diferentes con los que los autores buscan retratar el “puente deformado” (parafraseando a Stéphane en su diagnóstico del violín de ella). Esa arcada que no logran atravesar dos humanos embotellados por sí mismos. Al margen de la plástica ontológica en la que bucea Franchi estéticamente para crear nítidas asociaciones psíquicas mediante el empleo de una dominante azul en su fotografía, los vehículos fílmicos se separan de una manera más interesante en la clase de distancia y dispositivo con los que modelan los directores su difícil materia de estudio. Y esta bifurcación estilística se ilustra impecablemente desde el análisis contrastado de sus secuencias-prólogo:

“La Spettatrice” comienza con Massimo en una tienda, comprando una de esas piedras de energías místicas cuya etiqueta reza “refuerzo del espíritu y los sentimientos”. La cámara captura desde fuera del escaparate la partida de Massimo, y a través de un paneo, la llegada de un autobús del que baja Valeria, que entra  también en el establecimiento para salir al poco con la misma compra. Se trata de la coreografía de una cámara cómplice en su captura de un cruce fortuito, ajustada a una unidad de continuidad espacio-temporal sin cortes, y engranada en torno a un objeto claramente metafórico (que más tarde se devendrá irónico). La secuencia termina con un bullet time de Valeria: la límpida congelación. Fundido a negro.

también en el establecimiento para salir al poco con la misma compra. Se trata de la coreografía de una cámara cómplice en su captura de un cruce fortuito, ajustada a una unidad de continuidad espacio-temporal sin cortes, y engranada en torno a un objeto claramente metafórico (que más tarde se devendrá irónico). La secuencia termina con un bullet time de Valeria: la límpida congelación. Fundido a negro.

“Un Coeur en Hiver” empieza con una yuxtaposición de escenas breves, hiladas por la única voz en off que se utiliza en la cinta y en la que Stéphane comenta su relación con Maxime de una forma que crípticamente nos acaba por revelar más acerca de él mismo que de su socio. Es una divagación seca, entonada con una plana locución y que concluye con la frase de “Maxime no me hace preguntas y eso está muy bien”. El montaje alterno se abre con el plano detalle de un violín siendo barnizado dentro del sombrío taller, y clausura con otro de un muñeco mecánico que blande el mismo instrumento en miniatura, un pequeño ente de máscara blanca y pétrea al que Stéphane da cuerda. Fundido a negro.

Las señas de cada prólogo afloran cristalinamente. Desde el propio guión, y expandida hasta la puesta en escena, la obertura de Sautet exuda una inmaculada sutilidad. En la construcción del relato y la elección formal, Franchi instituye una disposición por el ejercicio de estilo y una ortografía textual resaltada, como indica su destacable afinidad por marcar los puntos en forma de negros. Su huella dactilar es elaborada a base de un surtido de composiciones equilibradas y de la manipulación de la profundidad de campo para subrayar la condición de espectadora de Valeria, utilizando el encuadre a las nucas y los puntos de fuga de escorzo a fondo como realces de la mirada oculta. Interesantes son también los travellings y aproximaciones que estimulan la parcelación del plano a base de vadear paredes y tabiques, implicando la intrusión del meganarrador voyerista.

Por otro lado, el director italiano articula los tropos bajo parámetros muy diáfanos, a menudo desde la propia literalidad (la etiqueta de la bola mágica, la dirección escrita en la caja de mudanza, las conferencias de Massimo y Flavia, los dictados de la novela, la carta final de Valeria). Así muchos mensajes emergen dialécticamente, lo que supongo adquiere su particular lógica por el mismo estatus laboral de Valeria como traductora instantánea: en su búsqueda de la dicotomía entre incomunicación y verbo, la palabra confiesa su importancia como aparato capital.

Sautet armoniza. Su gramática fílmica consiste en llevar a la excelencia la sintaxis del más esbelto clasicismo. Me gusta el sistema con el que sentidamente depura de máculas su narración. Las instancias omnipresentes y el artificio autoral quedan descartados porque encuentra en el ornamento un perjuicio; y el ritmo es aportillado desde el más experto y pulcro de los tempos. Aún más si cabe en el recurso que a veces tiende inexplicablemente a considerarse banal, el del plano-contraplano, demostrando además un encabalgamiento y alterne perfecto de los tamaños de cuadro. En Sautet no existe ningún anhelo por la apelación directa, si no la serena intuición y sabiduría del cuándo y cómo dejar hablar el rostro y gesto del actor, y del cuándo y cómo permitir respirar a momentos, cosas y espacios.

Pero sobre todo, y en contraste con la tendencia a la citación más categórica de Franchi, Sautet prioriza la exquisita arquitectura del subtexto, utilizando para ello una bellísima alegoría nacida de la música, que se convierte, semánticamente, en su instrumento ideal.

Merece ser enfatizado hasta la saciedad el precioso palacio simbólico levantado por el director francés, porque alberga palabra, sonido e imagen y porque jamás traiciona su delicadeza. La única música presente en la película son las sonatas para trío de Ravel que prepara Camille a lo largo la trama, y que empiezan siempre en lo intradiegético para alargarse luego fuera de la diégesis, acompañando a Stéphane como la dilatación ingrávida de la violinista y la mujer. Una sensualidad apolínea que va mucho más allá de las notas, impregnándolo todo hasta llegar a la propia silueta del violín, que bien puede ser entendida como hermosa delegación física del cuerpo femenino. Objetos que el protagonista crea o abre para arreglar y examinar profesionalmente, suministrando técnica y cálculo, pero que no toca como tal (inteligentemente, ambiguas quedan las razones por las que no emprendió una carrera como concertista).

Pero Camille, némesis e ígnea, transparente hasta el desgarro, es música y es, en definitiva, la música misma. Cada escena en la que aparece tocando trae consigo las cadencias y connotaciones del estadio amoroso, para acabar con ese clímax paroxístico del último día de grabación, en el que espléndidamente se insinúa el éxtasis. Un cenit que inmediatamente después derrumbará Stéphane, cuando las partituras de Ravel ya han quedado sonoramente refrigeradas en el estudio y Camille ha concluido su rendido recital.

Sautet nos cuenta, en definitiva, la singladura del Amor mismo con una única Imagen: la del violín.

***

La distinta retórica de los dos cineastas en el abordaje de sus historias no deja de aportar, no obstante, una antítesis muy fructífera para la operación interpretativa. El propio carácter solitario de sus protagonistas, ese temperamento lunar que forja el esquema primitivo de su conflicto, es tratado nuevamente en los textos desde lo explícito o lo implícito, desde el vocablo o la visión. En “Un Coeur en Hiver” la separación social se resume sencillamente en la escena de la cena, a través de un hecho aparentemente nimio: mientras todos los invitados pasean por el bosquecillo, compactamente agrupados y enmarcados en un plano general, se muestra a Stéphane a solas en el interior preparando el vino (y siendo, al igual Valeria en proyección del título de su film, un Espectador; que bien podría bautizarse también como Esperador). Más  revelador todavía es el momento en el que escucha a Camille desde el pasillo sin entrar en la pecera de grabación donde se encuentra el resto. En “La Spettatrice”, la proclividad a la soledad es fijada oralmente por la amiga de Valeria en la discoteca, cuando manifiesta su envidia porque ésta “no necesite tener siempre a alguien a su lado”.

revelador todavía es el momento en el que escucha a Camille desde el pasillo sin entrar en la pecera de grabación donde se encuentra el resto. En “La Spettatrice”, la proclividad a la soledad es fijada oralmente por la amiga de Valeria en la discoteca, cuando manifiesta su envidia porque ésta “no necesite tener siempre a alguien a su lado”.

De una forma u otra, ambos protagonistas son vertebrados en el aislamiento desde el mismo envoltorio ambiental, con su adecuada incrustación en entornos figurativos: Stéphane vive en un austero cuchitril dentro de su taller, y Valeria rumia en la solitud de su cuarto su ceremonia voyeur y es encuadrada a menudo en la cama, tumbada despierta, como en ese elocuente plano de la habitación de hotel, en el que su insomnio desasosegado está apartado únicamente por una pared del acto sexual entre Massimo y Flavia.

La soledad queda resaltada canónicamente también a través de la pátina urbana, de París, Turín y Roma, metrópolis que no aparecen nunca en pantalla más que como prolongaciones anímicas del reducido hábitat de los protagonistas: la fea instalación hospitalaria donde trabaja Massimo, el estudio de grabación de Camille, el club nocturno, la librería, la pista de frontenis, las calles corrientes, las paradas de autobús…

Y las cafeterías, en las que se aglutina una trascendencia narrativa primordial. Porque dentro de la probeta ciudadana, cobijados por la informidad anónima de los edificios y de la masa, Stéphane y Valeria pueden avanzar anquilosados, pero es en los cafés y restaurantes, históricos compendios de sociabilidad, en los que enfrentan el intricado acto de la conversación. Los diálogos no verbales con mayor relieve de las dos películas tienen lugar en estos enclaves, reconvertidos así en paradojas escénicas.

Porque en definitiva, las conductas herméticas de los protagonistas cuelgan de la eterna contienda entre la Palabra y el Silencio. Ofuscada la capacidad de expresión, no disponen de otro código, muchas veces, que no sea el de la mirada, una mirada ambivalente en la cual acaban arrastrando a sus sujetos deseados. Ya en los primeros actos estructurales se nos confirma la sublime legislación sensorial de los ojos: en “La Spettatrice”, Massimo busca con urgencia un taxi pero se gira de pronto al notar sensitivamente a Valeria a su espalda, que ni siquiera tras unas gafas de sol puede esconder el llamamiento silente. Y en “Un Coeur en Hiver” encontramos la magnífica escena del ensayo del trío durante el cual Camille no deja de interrumpirse bajo la impertérrita atención de Stéphane, y sólo cuando éste se marcha se ve cómoda para continuar. Así, se produce la ratificación de lo ocular como el más ancestral de los transportes sensibles.

Porque desde el mutismo comatoso los personajes no cesan malogradamente de nadar, a pesar de que constantemente parezcan hundirse hacia un presagiado ahogamiento. Valeria es la caída libre en una visceralidad obsesiva, cuyo chapoteo posterior se haya más estancado por lo limitado de la interacción que mantiene exclusivamente con Massimo, y porque el metraje sólo faculta cerca de la conclusión un tablero de consciencia recíproca.

Pero la relación de Stéphane con Camille es engarzada en la aurora de la temporalidad del montaje y desplegada ricamente a lo largo del relato, hasta su desolador crepúsculo. Ofreciéndosenos la oportunidad de seguir la meticulosa costura de este tejido de intimidad, recibimos la suma tensión del silencio interno del protagonista como aquello que más acaba estirando y chasqueando los sucesos. A lo largo de las conversaciones que mantiene con Camille y los encuentros con su amiga Hélène (estratégicamente, sus charlas con ésta empiezan siempre in media res, amputando la acción informativa de Stéphane), se va trenzando una fina contradicción entre lo que dice y hace: todas esas armaduras de juego, negación, escepticismo y excusa que mellarán hasta la quiebra en el final, cuando la batalla del sentimiento contra sí mismo haya demostrado la inutilidad total de las heráldicas.

Es llamativo contemplar cómo los sujetos deseados cultivan rápido una curiosidad involuntaria hacia lo que supongo asimilan como el misterioso ministerio encubierto en la actitud de los protagonistas. Lo especular de los textos retransmite reflejos asombrosos: en los dos casos existe una confidencia espontánea, cargada de vulnerabilidad, de estos sujetos deseados a los protagonistas. En la cinta de Franchi, Massimo admite a Valeria que en realidad se siente un paria y que admira ese desenmascaramiento absoluto que garantiza el más elevado entendimiento humano; y en la película de Sautet, Camille le cuenta a Stéphane los dilemas de su relación de dependencia con Régine. Testimonios ambos hondamente sugestivos para la naturaleza semántica del film. El disfraz y la exigencia. Tal vez por eso son ellos los que en ciertos momentos desprecian o se burlan de la economía expresiva de los protagonistas. Nuevamente, la palabra y el silencio colisionan.

Pero es precisamente esta introversión rayana en lo inaccesible lo que seduce a Camille y Massimo en un mundo de pasiones tan legibles, y lo que les precipita a buscar y esperar a ese hombre y a esa mujer tan atrancados en sí mismos, detonando con ello el progresivo escurrimiento y la retirada: el regreso a la nocturnidad sentimental, de la que tal vez ni Stéphane ni Valeria habían salido del todo nunca.

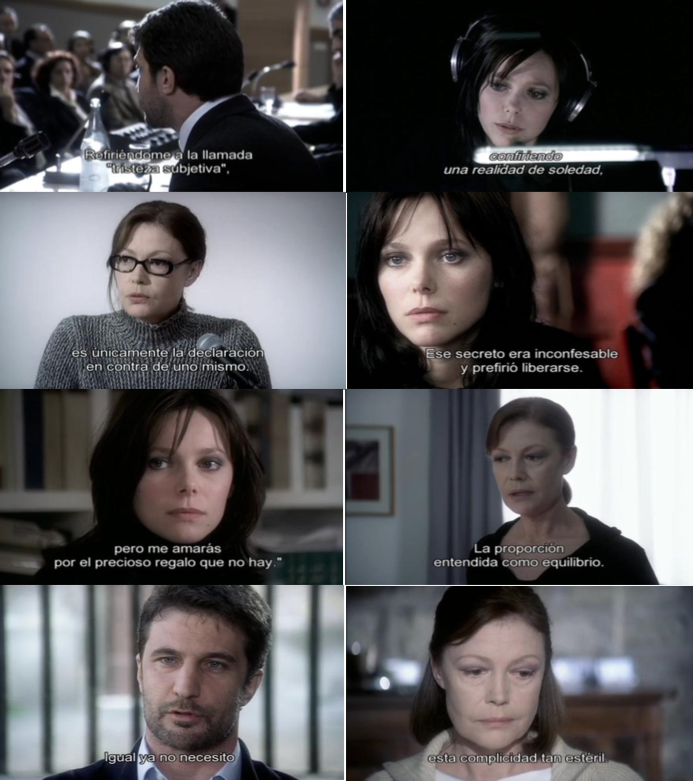

Porque, ¿qué sueñan personas así? ¿Qué les visita en las duermevelas? ¿Se incendian a solas en la melosa oscuridad de la noche? ¿O se les bajan los párpados hacia al embalsamado vacío puro de la nada? Resulta tremendamente triste seguir la lenta concreción de sus rechazos (Stéphane deja de acudir a las grabaciones, Valeria falta al concierto), tan llena de vaticinios funestos, y que no hace si no atizar la ansiedad de los que sí tienen aptitud para el anhelo (la llamada telefónica de Camille, ese paneo siguiendo los ojos de Massimo hacia la butaca vacía del anfiteatro). Una “tristeza subjetiva” fecundada sobre todo por la radical ausencia de una explicación.

Camille es el personaje en el que más encendidamente se condensa esta pregunta sin respuesta, y en la que se ultimará la quema de incredulidad y frustración que ésta remolca. En cierto momento recrimina a Stéphane que nadie puede vivir así, y él responde que no va a inventarse traumas ni a fantasear con síndromes psicoanalíticos. La incógnita persiste entonces, pero algo sí es observable: que los protagonistas de las dos películas existen bajo la presión continua de un alrededor pringosamente acicalado por las leguas y mieles del amor, todas ellas trufadas dentro de un circuito de declamación incesante, que va desde la charlatanería de sus seres más próximos a las confesiones ingenuas de sus opositores, terceras rectas del triángulo. Ante unas costas que ven bañadas por la sobredosis romántica, los dos son paradigmáticamente naufragados en una isla inconsolable, en la que acaban saciándose, sin aliento alguno, de su propia sobredosis del miedo.

Un miedo que queda somatizado perspicazmente en las ficciones: con el mareo en ese apartamento vacío,  entraña del nido de amor mismo, y a través del indisimulable pánico que produce el descubrimiento de un tercer plato en la mesa del restaurante. Presas del asedio, Stéphane y Valeria se apresuran a cavar sus sepulturas. Y así ovillan el sentimiento en una especie de congelado embrión, encierran el céfiro en una vitrina. Su proceso podría ser el del internamiento sonámbulo en la sala de espera eterna, la desangelada estancia sin puertas en la que no existe más compañía que la violencia vertical de unas paredes de estentórea mudez.

entraña del nido de amor mismo, y a través del indisimulable pánico que produce el descubrimiento de un tercer plato en la mesa del restaurante. Presas del asedio, Stéphane y Valeria se apresuran a cavar sus sepulturas. Y así ovillan el sentimiento en una especie de congelado embrión, encierran el céfiro en una vitrina. Su proceso podría ser el del internamiento sonámbulo en la sala de espera eterna, la desangelada estancia sin puertas en la que no existe más compañía que la violencia vertical de unas paredes de estentórea mudez.

Es curioso cómo los opositores, parejas de los sujetos deseados, acaban sirviéndoles en bandeja la posibilidad de un reencuentro fundamental al realizar sendas llamadas telefónicas que parecen ir en su propio detrimento (sí, realmente los paralelismos textuales resultan pasmosos). Tal vez porque son los primeros en sospechar algo acerca de esa autodestructiva toxicidad de la reclusión que padecen los protagonistas, presintiendo maquinalmente que despedazarán la oportunidad de golpe (“Lee a Lermontov, se te parece, es como un golpe seco”, le dice Hélène a Stéphane).

Y eso es lo que efectivamente termina por ocurrir: en la definitiva declaración romántica, los dos petrifican todo hasta su extinción, dejando detrás nada más que una estela de baldía incomprensión y los espectrales escombros del amor mortinato. Para luego marcharse, solos, a ingresar de nuevo en la noche.

¿Y todo por qué? Es imposible no estar tentado de indagar en esta cegadora neblinosa del corazón. ¿Se trata de mera parálisis, de un masoquista sentido de aniquilación, de un pavor desorbitado a la caída del ideal romántico? ¿Es el placer de la desmitificación o el vilipendio de considerarse indigno, como inquiere el viejo profesor a Stéphane? Lo único que queda pronunciado es el puerto en el que ancla el turbado rumbo: la abdicación al propio deseo. En la álgida secuencia del arrebato de Camille, ésta le espeta a Stéphane desde un resentimiento impetuoso, que si todo era un juego tendría que “haber llegado hasta el final”, porque eso al menos hubiera correspondido a una mezquindad normal. Pero ninguno llega hasta el final. Valeria también se disipa en las sombras de un tren que huye, pulverizando tras alcanzarlo, el motivo del impulso que le lleva a Roma en primer lugar.

En una atenta radiografía narratológica se puede rastrear algo que a lo mejor es en exceso especulativo, pero que personalmente entiendo como una propuesta de luz para emprender cierto desciframiento. En pequeños intersticios de la acción principal, tanto “La Spettatrice” como “Un Coeur en Hiver” esconden dos apologías del amor absoluto que finalizan en la misma muerte, tras el advenimiento inevitable de la enfermedad. En el caso de la primera, depositada en el perro de Massimo, al que el dueño profesa un profundo afecto que comenta más tarde el propio arrendador del edificio en el que vivía (“lo quería más que a nadie”). El can deja de comer, y a la noche siguiente Valeria descubre desde su ventana que ha desaparecido. En la cinta de Sautet encontramos la más trabajada subtrama del profesor jubilado de Stéphane, cuya vitalidad acaba degenerando debido a una dolencia no especificada, volviéndole cada vez más indefenso pero amparado siempre por los leales cuidados de Madame Amet.

Y en cierto punto, los dos protagonistas cruzan estos caminos de Amor y Muerte: Valeria cede su taxi a Massimo cuando éste corre con el perro en brazos, plausiblemente al veterinario, y Stéphane es el propio encargado de aplicar la eutanasia a su mentor. Ambos se revelan entonces como directos y enmudecidos testigos de la putrefacción natural del vínculo amoroso, así como de su consustancial defunción. Lo que tal vez pueda transferirse metonímicamente a su propia individualidad, como si arrostraran una alergia imperativa, desde proporciones y simientes casi épicas, a la Muerte Romántica. Es el tumor mismo del Tiempo, un Tiempo en el que ellos se obcecan por quedar atrás, prefiriendo la momificación de lo irreal a la pérdida en vida.

Pero en definitiva, sea por lo que sea, convertidos en deseantes desasociados, sus pensamientos se mueven en planos desaforados de la representación: en abismos intocables a los que ni la imagen ni la palabra alcanzan. Sólo el silencio.

***

Reverencio la honesta desnudez con la que los dos cineastas aceptan esta falta de definición. Jamás rozan una hipérbole, que como un tramposo puñal, acabaría por masacrar horrendamente las espaldas vítreas de este conmovedor tándem cinematográfico. Y dicha contención autoral segrega la más profunda conmiseración y respeto por sus criaturas. La transgresión subyace en la propia idea de transitar por algo tan brumoso y abstracto desde la responsabilidad de lo impronunciable.

Reverencio la honesta desnudez con la que los dos cineastas aceptan esta falta de definición. Jamás rozan una hipérbole, que como un tramposo puñal, acabaría por masacrar horrendamente las espaldas vítreas de este conmovedor tándem cinematográfico. Y dicha contención autoral segrega la más profunda conmiseración y respeto por sus criaturas. La transgresión subyace en la propia idea de transitar por algo tan brumoso y abstracto desde la responsabilidad de lo impronunciable.

Y porque a fin de cuentas, la penitencia aparece a su propio paso, rebozándolo todo en vergüenza y culpa. Pagos y piras que se escenifican con fatalidad en la noche del castigo de Stéphane, que es a la par la escena de la humillación de Camille como portavoz del sufrimiento (des)amoroso, con esa desesperada apertura en canal del aplastante convencimiento de lo injusto. Clavado en la silla, bajo el anfiteatro de los anónimos que antes le abrigaban, él aguanta como puede el furor malherido de ella, que acaba por tacharle de objeto, vacío, monstruo.

Sendas elipsis bajo la lluvia, en una y otra película, hacen la función del telón que se abre para dar paso al colofón expiatorio.

En el que la redención no se alcanza. Valeria vomita en una carta de disculpa el reconocimiento de su “tristeza subjetiva”, pero lo hace desde la enajenación de su burbuja. E igual de amarga sabe la tardía lucidez de Stéphane y su tentativa de reparación, en la que las tornas de lo hueco y lo anhelante se presentan inclementemente trucadas. Aparece de nuevo el Tiempo con su gélida atrocidad para impedir el perdón.

En las dos películas el cristal se aviene como el elemento más literal y el más figurativo posible, fundiéndose uno con otro en sus secuencias epílogos (y en las que encontramos la última de las increíbles nupcias visuales entre las cintas). Entregadas al estatismo de sus personajes, cada cámara dirige su eje desde la medida de la mirada y la vidriera. El ojo y la frontera. Acentuando por última vez la condición de este par de seres embotados, a los que sus creadores no parecen ofrecen más piedad que la de la sempiterna espera. Inmóviles tras el cristal de los cafés, Valeria y Stéphane se limitan a contemplar al amor perdido alejarse hasta desaparecer para siempre.

***

He leído críticas en las que se acusa la falta de una mínima congruencia en la conducta de Stéphane. En cuanto a “La Spettatrice”, al parecer hay mucho desencanto ante la ausencia de un final trágico. Desde mi modesta opinión, soy incapaz de entender qué clase de diagnóstico apócrifo exigen los primeros y qué tipo de pirotecnia de la desgracia esperaban los segundos. Las películas rezuman en sus suspiros finales la más coherente praxis de sus criaturas. No hay súbitas tangentes. Por no contaminar la dura pureza con las que les han estudiado, los dos cineastas delegan sus epílogos en esas póstumas miradas desde el otro lado del cristal, fondeando la narración en una estrofa abierta en la que el devastador estigma de los protagonistas expira en su propia coherencia: la silenciosa.

Que puede ser también el logro mayor de los dos cineastas en su honra a estos desheredados del amor, postrándonos lo indefinido para dejar que el cine ejerza su cualidad epítome: hacer flotar en derredor nuestro, visiones y representaciones preñadas de significados humanos, que bien conviene recordar pese a la obviedad, jamás han sido prestos a la descomposición perfecta. Ahí precisamente radica el leitmotiv de nuestra pasión perenne por su investigación infinita.

Que puede ser también el logro mayor de los dos cineastas en su honra a estos desheredados del amor, postrándonos lo indefinido para dejar que el cine ejerza su cualidad epítome: hacer flotar en derredor nuestro, visiones y representaciones preñadas de significados humanos, que bien conviene recordar pese a la obviedad, jamás han sido prestos a la descomposición perfecta. Ahí precisamente radica el leitmotiv de nuestra pasión perenne por su investigación infinita.

“Un Coeur en Hiver” y “La Spettatrice”, dos películas solapadamente hermosas sobre amores que nacen elegíacos, que reivindican la lírica de los desorientados. Que no dejan de ser poéticas sobre el amor como principio de absoluta magnitud. Condena y gracia del hombre mismo. Y que nos impulsan también a querer atravesar el vidrio en el que ellos persisten atrapados, para tratar de hacerles creer en las incorruptas posibilidades de la transfiguración y prometerles que sí, que lograrán salir del claustro, cruzar el puente, vencer el invierno. Que algún día serán capaces de romper el Cristal.

Reconozco que llegué a sopesar el término de amores mortecinos antes que amores mortinatos. El haberlo desechado es algo de lo que ahora me alegro profundamente. Debió pesar más la densa simbología de lo muerto a la de lo pútrido. Mejor. Porque desmontando el aforismo del que me valía en la introducción, gracias a dios que el arte no imita a la vida y posee la suya propia, en la que la construcción y deconstrucción del signo siguen palpitando siempre, en continua resurrección. Y en la que la muerte es antes principio que final.

Y tal vez el viejo Sautet, desde su personal romance con el subtexto, nos lo esté susurrando también a través de un único plano, en el que Stéphane desayuna en el jardín del profesor en medio de lo que se adivina como una hermosa mañana de primavera. La paz y la luz tiñen la escena. Un suave contra perfila de una nueva luminiscencia las facciones del fabricante de violines, al que se le pregunta cómo ha pasado la noche con un par de preguntas triviales.

En su monosilábica respuesta, Sautet ha podido acuñar el alegato de la Esperanza.

Claudia Benlloch